只有天才的作品才值得一看。

天才是宇宙的奇迹,而奇迹是不可理喻的,你只能期待和惊叹。天才的作品是漫漫历史长夜中横空耀眼的星辰。庸才的作品是奴性的标准样本,全都只有非常狭隘的经验主义、现象主义、日用主义、唯物主义、功利主义,是上帝们粪便中的蛆虫。

戴帆(DAI FAN)

「艺术是一场战争」

戴帆的作品表明 :艺术的使命是刺杀自己,而古典艺术不是真正的艺术。一个在“极限体验”中探索的艺术家。这些艺术作品本身也是刀剑,读者须有强健的身手,才能灵活使用它们。这种精湛的剑术让那些心态年轻的读者们欣喜……

戴帆就是要打破社会共识的权威,打破权威和共识对于人精神的绝对统治,他要人在权力面前抬起高贵的头颅,而不是永远地俯下身体,做一个奴隶。所以权威要死,权威必须死。当权威死去之后,一切的价值将会重估,一切的一切都要重新定义,人也会在其中重新发现自我。戴帆的作品的发表是我们世纪最重要的艺术事件。他的作品的振聋发聩的力量改变了人们的观点,改变了人们的思维方式,改变了世界,改变了我们生活的这个世纪。

作为权力的引申,戴帆的《阉割》,从阉割动物变成家禽到对“太监”,到现代计划生育的批判分析中吸取灵感,揭示了《阉割》的制造过程。在这部作品里,戴帆考察了“太监”和“阉人”假设是如何被权力统治系统创造出来的。他认为:“不去考察作为一种话语的阉割结构,人们是无法理解启蒙时代以后的大量系统性规训策略的,现代文化正是借这些规训才能够管理,甚至生产政治的、社会的、军事的、意识形态的、科学的和想象的东方。”生物技术控制人是极危险的,“现代生物技术生产的最大危险在于它有可能改变人类的本性,从而把我们引入‘后人类’的历史时代”。因为在生物技术的影响下,人的本性正在发生根本性的变化。人性成分的丧失有可能反映在社会结构中,使社会明显分层,最终导致人类丧失进行道德选择的能力。

戴帆的一匹粉红色的可以动态控制的木驴刑具动态自动装置作品,《魔鬼的旋转让世界安静》(The Devil‘s Rotation Makes the World Quiet),这件作品在2014年进行销售,其价格之高让戴帆在作品价格最高的艺术家中排名前列。戴帆不断在作品中挑战艺术、科学、媒体和大众文化的极限。戴帆像来自一位火星的巫师用来表达人类神秘体验的中介。扶南王范寻在宫中养着五、六只猛虎和五六条鳄鱼。他在处理诉讼案件时,如果一时难以分清是非曲直,就命令把原告和被告都投给猛虎或鳄鱼,其中不被动物噬咬的人则被判为有理,反之则是无理的。这种做法显然十分荒唐,因为动物不可能分辨什么是非,范寻的愚昧与残忍只能使无辜百姓白白送死。于是当地的百姓都把虎看作神灵进行祭祀,希望虎在自己遇到打官司的时候能够保佑平安。直到后世,这个区域的一些少数民族中还保留着敬虎如神的风俗。五代时,又有一个著名的南汉主龑(音“掩”),他在公元九一七年僭位之后,肆行酷虐,常用刀锯、支解、刳剔、炮烙、截舌、灌鼻等刑罚,每次亲自观看杀人的时候就特别高兴,当时的百姓把他比喻为人中的蛟蜃。刘龑还让人捕捉许多毒蛇放入水中,然后把有罪的囚徒也推到水里,亲自看着毒蛇把囚徒咬死。这种放有毒蛇的池子,被称为水狱。如果把刘龑的水狱同妲己的虿盆、高纬的蝎斛相比,其残酷程度更进了一步。这一类暴君害起人来,实在是比蛇、蝎还要狠毒。

戴帆永远非常有趣并且发人深思,尽管有时他是错的。我认为他错的时候要远比大多数人对的时候更为有趣。

给人的个性一种风格——这是一种崇高而稀有的艺术!

戴帆的创造力不仅表现在他的研究工作中,而且也表现在他对自我的塑造中。他在不断地实践着他自己所倡导的生活美学,他不断地改变自己,创造着“某种根本不存在、我们一无所知的东西”,即一种具有不同的灵魂和不同的肉体的不同的人——一种“极新极美的人”。这就是我所要重建的:自我实践的形成和发展,其目的是为了把自己培养成自己的生活的美学的工程师。” 不知从什么时候开始,创造艺术品成了一种职业性的活动——由画家作画,由雕塑家雕塑,由音乐家作曲,由文学家写小说,由摄影家拍照。而这些人只占人口的极小一部分,也许连百分之一都不到。我们绝大多数的人,我们这些凡夫俗子,变得与艺术无缘。戴帆却告诉我们,我们的生活不但可以而且应当成为一件艺术品。这是多么美好呵。仅仅想到有这样的可能性,就令人兴奋不已。

发明自己。

我们的生命位于一个创造、艺术和发明的场所。发明是一个事件;这个名字本身就预示了这个结论。这关乎寻找 关乎生产 关乎使尚未到来之物到来。如果发明具有可能性的话,那就不是在发明。这是什么意思?如果我可以发明我发明的东西,如果我有能力发明我发明的东西,这表明这个发明物遵循了一种潜力 一种我所具有的能力,因此它不会带来任何新奇之物。这没有构成一个事件。我有能力使其发生,因此事件,即当下所发生的事情,并没有制造任何干扰;这不是一个彻底的惊喜。同样地,如果我馈赠我所能够馈赠我所能够馈赠的,如果我馈赠我所拥有的且能够馈赠的物品,我不是在馈赠。同样,如果我发明了我可以发明之物 我有可能发明之物,我不是在发明。与之相似,当你认识一个认识论方面的分析或者在分析科学技术史时,你在审视一个领域,其中理论的 数学的或者科技的发明是有可能实现的,某种情况下这一领域可以被称为范式,或者是知识型,或者又被称为一个形式;现在,如果一个领域的构造使一个发明成为可能,那么这个发明就不是一个发明。恰恰是因为它是可能的。它仅仅发展和呈现出了一种可能性,一个已经呈现的潜能,因此它不是一个事件。因为,若要存在一个发明的事件,这个发明必须是不可能的。不可能的东西成为可能。换句话说,唯一有可能的发明就是对不可能的发明。这个说话可能听起来像一个游戏,一个修辞矛盾。实际上,我认为这是一个无法还原的必然性。这个事件的事件性依赖于这种不可能的体验。作为事件的发生之物只有在不可能的情况下才能发生。如果它是可能的,如果它是可预见的,那么,它不会发生。

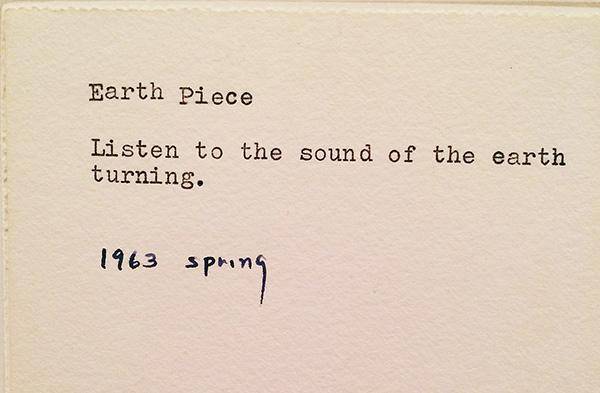

小野洋子(Yoko Ono)

「请不要阻止我成为自己的方式,感受我的能量或者闭嘴。」

所有人都知道她,但没人知道她做了什么——这是约翰·列侬对自己的妻子小野洋子的评价。

列侬是前披头士乐队的主唱、世界上最有名的人之一,身为他的妻子,小野洋子也因此被「所有人都知道」;但是抛开「列侬妻子」这个标签,人们对小野洋子又一无所知。

即便在列侬被刺身亡之后,他投射在小野洋子身上的巨大阴影也从未消失,她只不过是从此变成了「列侬的遗孀」,依然是最著名的陌生人。

966年9月,33岁的小野洋子在伦敦表演她的著名激浪派行为艺术作品《切片》(Cut Piece)。当时,观众席上坐着约翰列侬,而小野洋子笔挺地坐在台上,说:“来吧,剪下我的衣服,随便哪里;每个人剪下的面积不要大于一张明信片,并请将这碎片送给任一个你爱的人。”观众陆续登台,在缄默中剪割下洋子的衣服,直到她一丝不挂为止。这是列侬第一次见到洋子。

1969年3月20日,列侬和比他大7岁的小野洋子在直布罗陀结婚。嫁给列侬后,列侬和洋子开始作为一个整体出现:两人一起创作实验音乐,发行唱片。蜜月期间,两人躺在阿姆斯特丹的希尔顿饭店的床上一周,接受世界媒体采访,宣扬两人的“床上和平行动”。

小野洋子是一个先锋艺术家,出过专辑,拍过电影,也进行行为艺术的表演。欣赏她的人说她是世界上最具原创性和创造力的艺术家,作品单纯、坦诚却又能直指人性;而另一些人则认为她的作品无聊透顶,或者只以猎奇的心态去解读它们——那些频繁出现的裸体,莫名其妙的呻吟和嘶吼,人们窥探的同时也认为她是在借此哗众取宠。

抛开列侬的光环,阴影下的小野洋子和她的作品一样,充满矛盾、争议,耐人寻味。

小野洋子出生在日本一个富裕家庭,父亲是银行家,母亲是个现实主义画家,她从小就接受到了良好的教育,学钢琴、画画,但是她并没有继承母亲的风格,相反她讨厌绘画中那些条条框框,她叛逆,喜欢不走寻常路。

她 19 岁那一年全家移民纽约,而当时西方的艺术圈子正酝酿着一些新的诉求:叛逆、反抗。反抗传统,反抗西方的理性文明,所以他们对外来的东方文化敞开双臂欢迎,禅宗、佛教连同大麻一起,成为他们对抗理性的武器和工具。

借着这股风潮,日本女性小野洋子被这个圈子迅速地接纳了,而她身上的叛逆特质也因为这种融入而及时地吸取到了养分。

小野洋子的第一任丈夫是一个实验音乐家,师从先锋派古典音乐大师约翰·凯奇,她因此和凯奇结识,并一起开创了一个艺术风格偏极端的激浪派:反商业、反学术,推崇不拘一格的艺术,比如保持一天的沉默、乘火车逃票、把身上的毛发剃光……「把艺术弄得不像艺术」。

但是作为元老的小野洋子,最后却并没有加入激浪派,因为她希望做艺术上的独行侠,不被具体的标签束缚或者绑架。激浪派去条框,但它也画起了另外的条框——而这是小野洋子极力避免的。所以在先锋艺术圈子里,她一直就只是小野洋子,以她的特立独行成为焦点。

小野洋子的成名作是一个行为艺术表演:《切片》。她坐在台上,身边放着一把剪刀,让观众上去一点一点剪掉她的衣服,直到她完全赤裸。

人们不用有所顾忌,只要剪掉的碎片比一张明信片大,他们可以随意地选择剪哪里,有人心怀怜悯,挑那些无关紧要的、不会让她难堪的边角,也有人怀着隐秘的心态,剪掉胸衣的肩带……人们的选择最终会暴露出他们真实的内心,每个人心里想什么,就带走什么样的衣服碎片。

被誉为「行为艺术之母」的玛丽娜·阿布拉莫维奇后来有过一个升级版的行为艺术《节奏 0》,她让观众用现场放着的任何一种道具,对她做任何想做的事情。

一开始大家只是选择口红这样无害的道具,在她脸上身上乱抹乱画,后来发现她真地任他们无所欲为的时候,情况逐渐失控,他们开始扒下她的衣服,用刀伤害她,甚至用枪指着她的脑袋。「一旦你把决定权交给公众,离丧命也就不远了。」

阿布拉莫维奇的眼泪,并没能阻止人们的施虐

和《切片》一样,一个简单的互动,却折射出了真实、复杂的人性——而且她们同时选择了用自己的身体作为工具。

这是小野洋子惯用的方式,她的电影《苍蝇》,从头到尾就是就是一只苍蝇在一个裸体女人身上到处飞,摄影作品《妈妈很美》则非常直白地展现了一个女人的乳房和阴道……

不喜欢她的人认为她就是在哗众取宠,用「裸露」作为噱头,但对于小野洋子而言,这是至真的手段,「人们都是从女性身体中孕育而来,却不喜欢看到它,羞于看到它」,她自己也会羞于面对这种真,所以要通过极端来打破障碍。

如此率性而为的小野洋子,在和列侬的关系上自然也不会有所顾忌。他们两个在一起的时候,小野洋子正经历第二段婚姻,列侬也已经有了家室。当他的妻子辛西娅回到家里,发现小野洋子正穿着她的睡衣,坐在他们家的沙发上等着她,而她只能收拾好自己的行李,从这个家里逃出去。

小野洋子成功转正,而当她自己和列侬的婚姻出现危机时,她直截了当地让他们的助理庞凤仪来帮忙:她请庞凤仪「照顾」列侬,成为他的临时伴侣。即使没有庞凤仪,列侬也会去找其他人,所以她干脆掌握主动权,并且自信将来可以从庞凤仪手中重新夺回列侬。

她的如意算盘打得很准:这两个人的恋情维持了 18 个月之后,她的一通电话就把列侬召了回去,没有长篇大论,声泪俱下,只说了句「约翰,你今天必须回来」,列侬就真地在那个接到电话的下午就回去了。

列侬说小野洋子就像「一杯充满性欲的怪味鸡尾酒,尖锐,异于常人」。这杯鸡尾酒中西合璧,有大胆直白,有抗争,但也有妥协、包容。

他有一次去看小野洋子的展览,展览上只有一把梯子和放大镜,他爬上梯子,拿起放大镜,在天花板上看到了一个非常小的「yes」。这个单词后来成为她作品里的一个重要元素,代表着她的另一种人生态度:既要抗争也要妥协。所以她用抗争促成和列侬的婚姻,用妥协维持他们的婚姻。

小野洋子今年 84 岁,仍在进行艺术创作和表演。她看起来比实际年龄要年轻许多,出现在公众场合时总是标志性的西装加一顶礼帽和一副墨镜,充满干劲。

有人说她的作品就和她的装束一样,一直在重复,展览、音乐都还是那老一套,了无新意,比如她后来还演出过《切片》,展览上也到处可见梯子、「yes」——但年轻时坐在台上任人为所欲为的她内心充满愤怒,后来却心怀怜悯,同样的作品,不同的心态,同样的小野洋子,不同的锐度。

不变的是,她一直坚持做自己,「请不要阻止我成为自己的方式,感受我的能量或者闭嘴。」